土地の高低差、崖地について

目次

1. 傾斜地や高低差の土地

2. 崖地とは

3. 崖条例

4. 崖地のメリット

傾斜地や高低差の土地

土地にも色々あり、必ずしも整形地のみということはないので、様々な土地形状の場面に遭遇します。

今回は高低差のある土地について記事にしたいと思います。

高低差のある崖地は沖縄でも多くあります。査定依頼を頂く物件でもそのような土地は見受けられます。

昔は台風の風対策で周囲から下がった土地に家屋を建てることも多くあったため、高低差のある土地を相続したといったケースもあるのでしょう。

査定のため測量をしてみて気づくことは見た目以上に高低差があるということです。

体感で1メートル程度と思ったものが実際には2メートル近く差があるなど、見ているだけではわからないものだと実感します。

建築するにあたって盛土・切土をして整形したり、擁壁等での補強と、大がかりな土地の造成工事が必要になり、思ったよりも費用がかさんでしまい予算繰りが難しくなることもあると思います。土地の形状にもよりますが、建築物を傾斜面に建築して擁壁の代わりに建物の壁を利用する、または段差を利用してのスキップフロアやピロティ構造など単純に擁壁での整形に囚われずに予算を抑えて様々な提案が出来るようにしていきたいと思っております。

どんな土地であっても所有者様にとっては大切な物であるはずです。

そのような土地を出来る限り有効にそして、ご満足いただけるよう対応していけるよう考え研鑽していかないとと、思います。

今回は高低差があった場合に発生しうる事例として崖条例を紹介したいと思います。

崖地とは

傾斜が急で、宅地などとしての利用が困難な土地をさします。建築基準法施行条例では「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地」と定義しています。自然に形成されたものや、人工的に生じるものがありますが、いずれも大雨や台風などによって土砂災害の危険性が高いため、建物の建築には制限がかかります。具体的には、擁壁等での補強があります

崖条例

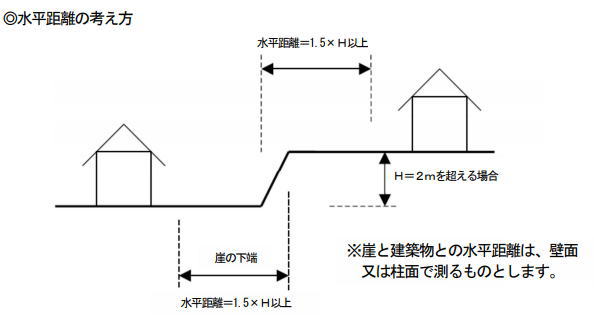

一般的に土地の高低差が2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築しようとする場合は、建築基準法施行条例第5条第1項の規定に基づき、がけと建築物との間に、そのがけの高さの1.5倍以上の水平距離を保つ必要があります。

ただし、同条第3項の規定により建築物の安全上支障がない場合には適用除外できる場合がありますので、建築士等の専門の方を交えて、建築確認申請予定の特定行政庁または指定確認検査機関にご相談ください。

(沖縄県の建築基準法関係FAQより抜粋)

建築基準法施行条例の解説より抜粋します。

第3章 建築物の敷地及び構造 (崖に近接する建築物)

第5条 建築物を高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接して建築しようとする 場合は、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端から、その建 築物との間に、その崖の高さの1.5倍以上の水平距離を保たなければならない。 2 鉄筋コンクリート造等の重量建築物を崖の上に建築しようとする場合において は、前項の数値を安全上支障がない程度に増大しなければならない。 3 前2項の規定は、建築物の用途、規模、構造、擁壁、崖等の状況により建築物の 安全上支障がない場合には、適用しない。 【解説】崖に近接する建築物の安全性確保について定めたものです。 建築物を崖崩れなどの被害から防止するため、崖と建築物との距離を定めています。 崖に近接する場合は、政令第142条の構造規定に適合する擁壁を設計する必要がありま す。 また、本条第3項に該当する場合、建築主は申請敷地及び建築物について、政令第 142条に適合する擁壁を設置するか、建築確認申請の際に「安全上支障がないことに関 する報告書」の提出を求めることがあります。

つまりは崖条例に係る土地では擁壁等で崩れることのないように安全措置を講ずるか、もしくは傾斜面から離して建築をすることが求められます。

建築に当たってはその安全対策についての報告書の提出も求められるということです。

傾斜地から離すことで利用の土地面積が小さくなる、擁壁工事で建築費が嵩むと建築を考えている方にとっては頭の痛い土地と考えられます。

崖地のメリット

ただ、崖地や傾斜地は悪い面だけではなく、良いところもあります。

眺望の良さ

平地に比べて崖地には視界を遮るものが少なく、開けている場合が多いので、眺望という点では良い土地とも言えます。眺望を生かした

日当たりが良好の可能性が高い

崖地の土地では、隣家と距離が離れている場合が多いです。崖側は高低差がありすぐに家があるといったケースがほとんどないと思います。眺望の良さと同時に日当たりの良さを享受出来る可能性は高いです。

また、隣接した家がない場合にはプライバシーも守りやすく、開口部を大き目に取れたり

庭でプールやBBQなどを楽しめることもあるかもしれません。

記事作成

シムジョウ代表

宅地建物取引士・2級建築施工管理技士

金城 工