「農地転用」が必用な土地について

農地転用は「農地法」によって規制されているため無断で宅地などに転用したり、自由に売買したりすることはできません。

日本の全ての農地は農地法によって保護されており、農地法では3条・4条・5条とそれぞれ規定があり、自由に転用や権利移転をすることができないようになっています。

参考:農地法第1条

農地法の規定では以下のようになっています。

第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない

3条では農地を農地として取得するための売買など、4条では農地を宅地など農業以外の利用のために変更をすること、5条では農地の転用を目的として取得するような場合になります。

農地転用が必要となる土地は安価で、宅地や雑種地等の農地転用を要しない土地と比較して価格面の魅力はあります。そういった土地を検討する場合に必要となる農地法5条を中心に今回は記載していきたいと思います。

目次

●農地転用をする場合は許可が必要

●農地法第5条許可申請に必要となるもの

●農地転用事業計画変更承認申請について

●市街化区域外の農地転用の場合

●市街化区域の農地転用の場合

●まとめ

【農地転用をする場合は許可が必要】

原則として農地は自由に転用できません。しかし、一定条件を満たしたうえで手続きをすることで転用することが出来ます。弊社でも以前に今帰仁村の農地売買に携わった際に、売主である地主様と買主様共同で5条の申請を行って頂きました。

具体的な手続き方法としては、農地がある区域によっても異なりますので地域の農業委員会などに確認していただくことになります。

以下は一般例として参考になるように説明していきたいと思います。

農地法第5条の許可は、転用したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請をします。

なお、農地法第5条は原則として当事者(例えば売主と買主)が共同で申請しなければならないと定められています。

申請書を提出すると、農業委員会で審査され、妥当であると判断されたら都道府県知事が許可し、許可通知が発せられます。

提出から許可まで自治体にもよりますが、概ね1〜2ヶ月程度の期間が目安となります。

また申請の時期によると次月度での手続きとなることがあり、期間がその分延びることもあります。

【許可を得ない場合】

農地法第5条の許可なく無断で転用や売買をした場合は、売買契約は無効となり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。場合によっては、罰金や懲役刑に課されることもあります。

また、偽りや不正な手段で転用したり、中止命令などに従わなかった場合も処罰を受けることがあります。

なお、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きをしなければなりませんが、この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われます。

・許可を受けずに農地の転用を行った場合、下記のような罰則規定もありますので注意が必要です。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

・県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合

3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)

【農地法第5条許可申請に必要となるもの】

1.許可申請書

当事者(譲渡人・譲受人)の氏名と住所、土地の所在地や地目などを記載

用途目的や利用期間を細かく記載し、工事完了日や資金調達についての計画を記載

2.申請地の全部事項証明書

法務局で取得し3か月以内に発行されたものに限ります。オンラインで取得可能です

3.住民票・戸籍の附票など

所有者の現住所が、登記事項証明書の住所と異なる場合

4.土地所有者の同意書

賃借人が転用や貸付を行う場合

5.賃借権解約に係る許可申請書または通知書

賃借権設定期間内に転用を行う場合で農地法18条に定める手続きが必要な場合

6.転用同意書

地役権が設定されている場合・他に共有者がいる場合は、権利を有するものの同意が必要

7.法人の登記事項証明書

法人の場合に必要。法務局で取得できます

8.法人の定款

法人の場合に必要

9.相続関係が確認できる書面

登記名義人が死亡後、相続登記が未登録の場合に必要

・相続関係図・戸籍、除籍謄本・相続放棄申述受理謄本、遺産分割協議書

10.位置図

縮尺1/2500程度で最寄りの駅や役場・インターチェンジなど公共施設からの位置がわかるもの

11.公図の写し

隣接土地の地目や土地所有者を記載

12.周辺土地利用状況図

周辺の土地利用状況がわかる図面

13.申請地や周辺の現況写真

申請地を赤線で示し撮影日を記載

14.地積測量図

既に計測が終了している場合は自治体の窓口で交付

済んでない場合は測量事務所へ依頼する必要があります

15.事業計画書

事業を行う理由や土地を選んだ理由を細かく記載

隣接農地所有者への転用事業の説明状況なども必要

16.施設の平面図・立面図

建物を建設する場合に必要

17.排水計画図

排水施設を構造・放流先を明示するために必要

18.造成計画図

造成・開発許可を行う場合に必要

19.資力を証明する書面

預貯金の残高証明書・融資証明書

申請する面積が3,000㎡を超える場合は賃借対照表を提出

20.整備・建設に係る見積書

原本を提出。返還希望の場合は原本提示のうえコピーを提出

21.土地売買契約書の写し

売買の金額がわかるものの原本を提示してコピーを提出

22.隣接農地所有者・耕作者の同意書

接地が農地で農営に影響が及ぶ可能性がある場合

23.土地改良区の意見書

申請地が土地改良区の場合

24.水利権者の同意書

対象となる権利者が作成します

25.農業振興地域整備計画の変更済証明書

自治体の窓口で交付してもらえます

上記すべてが必ず必要となるとは限りませんが、用意の必要がある書類となります。

また、5条申請の書類は「行政書類」となり行政書士等の有資格者以外の者が有償で書類を作成する行為は法律違反となります。

そのため売主様及び買主様が申請できない場合は行政書士等に書類作成と申請業務を有償で依頼する必要が生じます。

※この他、上記16~18の書類作成のための設計費用等の実費の負担が必要な場合もあります。

【転用の目的によって必要な書類】

➀資材置場や駐車場の場合

・土地利用状況図

既存施設の写真を添付、所在地や面積・資材の品目・数・台数を細かく記載

・位置関係図

既存の資材置き場や事業所・申請地との位置関係がわかる地図

・事業経歴書

・数量算定根拠説明資料

・確約書

➁貸資材置場の場合

・上記の添付書類に加え、申請者の関係がわかる書類

申請者と貸付先の関係が明確に分かる書類を添付

➂貸駐車場の場合

・駐車場の添付書類・需要説明書

周辺住民や企業からの要望書を添付

➃太陽光発電の場合

・設備認定通知書

申請中の場合は、申請書の写し又は申請済みであることを証明する書類

・受給契約書の写し

電気事業者による系統連系の同意を得ていることが示された書面でも可

・太陽光発電設備概要書

・平面図・立面図

➄駐車スペースを伴う事業の場合

・1台数算定根拠説明書

店舗や事務所に併設して20台分以上の駐車場を設置する場合に添付します

➅建売分譲住宅の場合

・事業経歴書

・建物の配置図

転用手続きは、必要書類が大変多く内容を理解しておくことで申請のスムーズさにも繋がると思います。

農地転用事業計画変更承認申請について

農地法第4条・第5条に基づく転用許可の際には、当初の計画目的を完了し、報告書を提出することを許可条件としております。

ただし、やむを得ない事情により当初の計画を達成することが困難な場合、または事業計画を変更することで当初の目的を実現できる場合には、申請書および計画変更にかかる資料を提出し、事業計画変更の承認を受けていただく必要があります。

事業計画の変更手続きについては、農地転用の手続きと同様に、農地等の所在する市町村の農業委員会を経由して行ってください。

農地法第5条は「農地又は採草放牧地」を対象としています。

農地法第3条と同じです。(農地法第4条は「採草放牧地」を含みません。)

農地法第5条の許可は、具体的に次の2つのポイントを確認し、許可、不許可が判断されます。

立地基準

農地をその営農条件及び周辺の市街化の状況から見て区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準です。

第2種農地

第2種農地とは、生産力の低い未整備農地や市街化近郊の農地のことです。具体的には、以下のような農地が該当します。

◇市街化の傾向が著しい区域の近郊にあり、規模が10ヘクタール未満の農地

◇駅や役所などの公共施設から500m以内にある農地

ただし、第2種農地を転用する際は「代替性」が審査されます。

つまり、申請した農地以外の農地を代わりに転用しても問題がないようであれば、農地転用は認められないということです。そのため、第2種農地の農地転用に際しては、その農地を転用しなければならない理由を訴える必要があります。

第3種農地

第3種農地は、市街化区域内または市街化の傾向が著しい区域にある農地のことで、具体的には以下のような農地が該当します。

◇上下水道管やガス管のうち二種類つ以上埋設された道路沿道の農地

◇駅や役所などの公共施設から300m以内にある農地

◇都市計画法上の用途地域が定められている農地

第3種農地の場合は、第2種農地のような代替性の審査はなく、基本的に農地転用が可能です。

ただし、農地転用するには第2種農地と第3種農地のどちらも、上述した一般基準を満たす必要があるため注意してください。

原則として農地転用が認められません。

×農用地区域内農地

×甲種農地

×第1種農地

農用地区域内農地とは、市町村が定める農業振興地域整備計画に基づいて農用地区域に指定された農地で、原則として農地転用が認められません。

農業振興地域整備計画の農用地区域には、農業が盛んな地域のなかでも特に生産性の高い農地や、農地としての保護優先度が高い土地が指定されます。

甲種農地

甲種農地とは、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地のことで、原則として農地転用は認められません。甲種農地に該当する条件は以下の通りです。

◇市街化調整区域内にある農地

◇約10ヘクタール以上の集団的に存在する農地

◇高性能な農業機械での営農が適している農地

◇土地改良事業などの農業公共投資が8年以内に実施された農地

ただし、農業用の施設など転用後の目的によっては認められることもあります。

第1種農地

第1種農地とは、農用地区域内外の農地のうち、良好な営農条件を備えた農地のことで、原則として農地転用は認められません。第1種農地に該当する条件は以下の通りです。

◇農用地区域内にある農地以外の農地

◇約10ヘクタール以上の集団的に存在する農地

◇高い生産力が見込まれる農地

◇土地改良事業などの農業公共投資の対象となった農地

一般基準について

ただし、甲種農地と同様に、転用後の目的によっては認められることもあります。

農用地区域内農地や甲種農地、第1種農地は原則として転用ができませんが、これらの農地に該当していなくても「一般基準」を満たしていなければ農地転用の許可は得られません。

一般基準は土地の効率的な利用の確保を目的としており、農地転用の確実性や周辺農地の営農条件への支障の有無などを審査する基準です。

農地転用が許可後に確実に行なわれるか、また、他の農地へ危害を及ぼさないかなどを判断するために定められたガイドラインのようなものです。農地法の規定や農林水産省のHPなどから参考にすることができます。「農地法の運用について」

一般基準では次のような場合には不許可となります。

◆農地転用が行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合

◆転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合

◆許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みがない場合

◆転用事業につき行政庁の認可・許可等が必要な場合で、その処分が為される見込みがない場合

◆申請農地と一体として農地以外の土地を利用する場合で、その土地が申請目的に利用できない場合

◆転用する農地の面積が事業の目的からみて適正と認められない場合

◆転用事業が宅地等の造成のみを目的としている場合

◆周辺の農地の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合

◆土砂流出等の災害を発生させるおそれがある場合

◆農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合

◆集団的に存在する農地を蚕食し、分断するおそれがある場合

◆日照・通風等に使用を及ぼすおそれがある場合

◆農道・溜池等、農地保全上必要な施設に支障を及ぼすおそれがある場合

◆仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が耕作の目的に供される見込みがない場合

◆仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、土地の所有権を取得使用とする場合

農地転用の申請にあたっては、事業計画書に資金計画の記載が求められ、本当に計画書に記載された転用事業をするつもりがあるのか、実際に事業を遂行するだけの資金があるのかをこれらの裏づけとなる添付書類として預金の残高証明書などの提出が必要とされています。

そういったことから例えば宅地として保有するために行う虚偽の申請などは認められていません。

また農地転用の許可を受けた際には、申請時に提出した事業計画に従って、遅滞なく、目的の用途のために使用しなければなりません

このように、農地転用にはさまざまな条件や基準があり、土地や農地法に関する知識が必要となり、農地の現況を正しく理解するのはとても難しいです。また転用後の事業継続も求められることから簡単に申請をすることも憚られます。

【市街化区域外の農地転用の場合】

市街化区域外の農地の転用については、都道府県知事又は農林水産大臣の許可が必要となります。

※「市街化区域外」とは、都市計画法で定められた区域を除く全ての区域であり、この場所における農地が対象となります。

【市街化区域の農地転用の場合】

農地法5条第1項第6号の届出について

市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法第5条の許可が不要となります。

市街化区域はすでに市街化されているか、今後優先的に市街化する地域です。

ですので、市街化区域内にある農地については届け出ることで許可を不要にし、建物の建築などをしやすくしています。

届出も各市町村の農業委員会に提出します。

届出は許可と違い随時、受付を行っています。

農地を適法に転用するために必要な手順は、当該農地が都市計画や農業振興地域整備計画においてどのように位置づけられているかによって異なるため、農地を転用するときには当該農地の都市計画や農業振興地域整備計画を確認しておく必要があります。

これらの計画は、当該土地のある市町村のホームページを閲覧したり、都市計画課・農業振興課などへ問い合わせて確認することができます。

まとめ

農地転用は手続きも複雑で必要となる書類も多岐に渡ります。また農地法に関してのある程度の知識も必要になります。

さらに転用後についても具体的な計画が必要でかつ資金的な裏付けを要し、許可後も事業の進捗状況の報告を行わねばならず、当初の計画から変更する場合はさらに変更の手続きも必要があります。

その分、宅地や雑種地等の農地転用を要しない土地と比べ安く購入できるメリットはあります。

ただし例えば、県外に拠点を置き将来的な移住を考えている方、土地を確保した後に利用方法や設計をじっくり考えて建築を行いたい(ログハウスを自分で建てたい、などの)方など、気に入った場所の土地を確保して後から利用方法を考えたいという土地の購入方法は実質的に不可能と言えます。

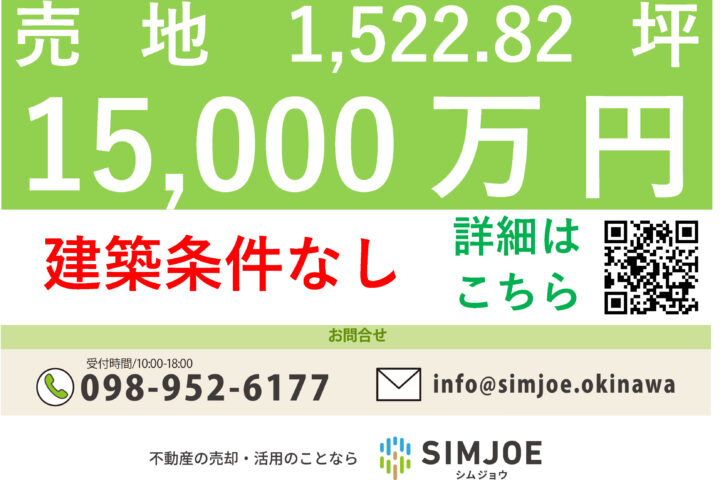

弊社が農地売買の仲介を取り扱った今帰仁村は、現在テーマパークの「ジャングリア」建設の影響から土地需要が高まっています。

購入を検討する方も増えている現状ですが、今帰仁村役場の所在地の近郊の一見すると農地には見えない更地が実は農地であり

転用手続きの難しさから取引きが頓挫してしまうケースも見られます。

その中で転用手続き不要で取得可能な土地は煩雑な手続き(に加え設計費用や行政書士への依頼費用など実費が発生する場合もある)が不要となるため、お客様の状況によっては価格面以上のメリットを得られる可能性があります。

農地を購入を検討する際には何よりも「設計や費用(資金の準備)を含めた具体的な計画」の有無が重要となります。

弊社としては既に計画が具体的な計画が決まっている場合は別としても、将来的な活用を考えて取得する場合は農地転用を要さない土地を選ぶことをお勧めします。

また今帰仁村内に限らず、農地の件でのお困り事や売却・購入のご相談などはお気軽にお問い合わせください。

TEL 098-952-6177

info@simjoe.okinawa