沖縄県の地価と今後の期待感

※2025年4月更新

2025年3月に土地取引の指標となる「地価調査」の結果が国土交通省から公表されました。

沖縄県は今年も地価が上昇しており、全国的にも値上がり率が高く引き続き高い需要の高まりが見てとれます。

今回は地価についての要因や今年の特徴、県内を取り巻く状況などを簡単に考察して紹介していきたいと思います。

別記事 オーシャンビューの売土地370万円~ 東シナ海を一望する海抜約160mの高台の平坦地

目次

地価調査

「地価調査」は、都道府県が毎年7月1日時点の1平方メートル当たりの土地の価格を調べるもので、沖縄県内では189地点が対象となっています。

2025年の沖縄県における公示地価は、住宅地が前年比7.3%、商業地が7.0%、工業地が6.9%と、前年と比較しても高い上昇率となりました。

調査は県内21市町村・189地点を対象に行われ、住宅地と商業地が12年連続、工業地は13年連続で上昇しました。

このうち、住宅地の地価の上昇率は平均で去年より7.3パーセント上がり、上昇率は昨年から引き続き全国で最も高くなりました。

また、住宅地や商業地などを合わせた全体では、去年より5.9%上がり、上昇率は東京に次いで、全国で2番目に高くなりました。

沖縄の地価と要因について

上昇の要因は、新型コロナが5類に移行し国内観光客が増加したことや、航空路線やクルーズ船の拡充に伴い、インバウンドも増えて住宅地や商業地の需要が高まりがあると見られます。

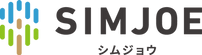

沖縄経済全体を見ると、明るい兆しは随所にあります。まずは観光客の大幅回復です。コロナ禍で落ち込んでいた入域観光客数が今年度上半期は約420万人となり、前年度同期と比べ約120万人増加しました。率にして40%の大幅増となります。

3年連続の増加で、コロナ前2019年度同期の8割近くの水準まで回復しました。インバウンドも約53万人と戻ってきています。下半期は国際路線の再開や大型クルーズ船の寄港もあり、さらなる回復も見込まれます。

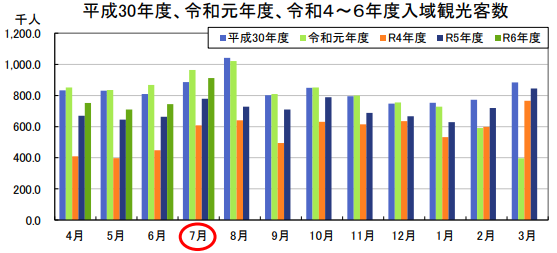

県の経済動向(4-6月期)も、個人消費、住宅着工戸数、有効求人倍率など好調な指標が多くなっています。

地価の上昇率が全国トップになったという事実、さらに日本一高い出生率と子ども人口比率(16.3%)、そして豊かな自然と多彩な観光資源を持つ沖縄のポテンシャルの高さは、日本にあって稀有な存在と言えます。

一方で、住宅地に関しては、これまでにない変化が起きています。

那覇市など中南部地域が中心となっていた地価の上昇が、2024年は変動率のトップ5に恩納村や今帰仁村など北部地域がランクインしました。

住宅地変動率(令和6年)

1.石垣市19.4%

2.宮古島市16.0%

3.南風原町9.6%

4.宜野湾市8.2%

5.うるま市8.1%

上昇率が高い地点を見ると、石垣市や宮古島市など観光地となっており

外国人の渡航制限の解除など観光業の回復による需要の高まりが顕著なリゾート地や別荘地に上昇が見られる結果になっています。

また2024年に上昇が見られた北部地域ですが、今回観測地点外だったこともあり、ランキングなどには見られませんが、「ジャングリア」の開業

など観光地としての起爆剤となりうる要素があり、引き続き需要の高まりに期待感があります。

北部地域の上昇

2024年は本島北部地域の地価の上昇が顕著で、前回変動がなかった今帰仁村は10ポイント近く上昇。地価を押し上げる背景として、北部地域の観光を巡る新たな動きも見えます。

本島の北部や最南部エリアは元々人口が少なく、自然に満ちた環境が多く残されています。

このような田舎エリアは一般的に不動産ニーズが僅少であり、地価下落の筆頭候補地になりますが、沖縄は地理的な特性から、田舎エリアの近くには必ずと言ってもよいほど、静かで美しい海や豊かな自然が存在するものです。周りに商業施設も何もないような立地でも「別荘」や「リゾート施設」としての土地需要があることも沖縄の特徴と言えます。

そうした北部地域は県外の富裕層による移住と別荘購入の需要が強く、その他民泊に活用する目的での不動産取得など投資目的の土地の取得も多くあります。

別記事 オーシャンビューの売土地370万円~ 東シナ海を一望する海抜約160mの高台の平坦地

また今回地価上昇した理由の一つが、2025年夏に開業予定の北部の新たなテーマパークとして建設中の「ジャングリア」が需要をおしあげたことが大きいと思われます。

名護市と今帰仁村にまたがり建設が進められる中、従業員用のアパートなどの住宅需要に加え、開業を見据えた観光関連施設など、業務用地の需要が高まっています。

これを背景に土地取得の状況は名護市を中心にひっ迫し、その影響を表すように、これまでほとんど変動のなかった今帰仁村の地価は、平均価格1万500円から1万1400円と平均変動率9.7%まで急騰しています。

今回「ジャングリア」をプロデュースする株式会社刀の森岡毅氏が沖縄という場所の圧倒的な魅力を語っています。沖縄が持っている様々な観光価値・体験価値に、「高い需要」を感じており、地域としてのポテンシャルが一番高いのは日本の47都道府県の中で沖縄と分析しています。さらに沖縄の伸びしろにも期待して複数の候補地から沖縄での開業を決めたと言います。

沖縄にはアジアのど真ん中にあるという地政学的な利点があります。約3時間圏内に4億人、4時間圏内には20億人の人口圏が存在しており、その中で沖縄に来る旅行者の数を考えると人が集まるような構造となっていると分析しています。

独特の文化、独特の食事、独特の音楽、独特の言葉があり、独特のホスピタリティにも魅力を感じていて、そのような文化的な側面もエキゾチックで世界に通用すると捉えています。

森岡氏は「ネスタリゾート神戸」、「西武園ゆうえんち」、そして「USJ」といったテーマパークの業績をV字回復させてきた経歴を持ちます。そのようなプロから沖縄で事業を行うことの魅力が次々と語られます。

雇用促進と地域活性化にも期待感

「ジャングリア」では1000人~2000人規模の雇用を見込んでおり、県内の雇用促進と共に人材育成にも尽力する構想を持っています。今後AIの発展によって労働の転換が起こるなかで、いかに付加価値を作り出すのかが大きく問われていくと思います。それでも人が人を喜ばすという感性を磨くことでAIにはできない仕事ができ、観光業としてのプロを育成していくことで、将来的にも長期的視点で持続して経済の安定化や発展に繋げていけると考えています。

短期的に見ても県内だけで賄える人数の雇用ではないため、県内外から人が集まることで、従業員用の住宅需要の高まりや人口が増加することでの地域の消費拡大や、税収の増加など経済の活性化が見込まれます。

テーマパークを通じて北部地域の振興、ひいては沖縄県全体の活性化にまで繋げていくことが期待されます。

北部振興と地域特性

今帰仁村は沖縄本島北部、言わばやんばるに位置します。やんばるは日本の国土の0.1%ほど。その0.1%のエリアに世界遺産と世界自然遺産の2つがあります。地域に魅力はあっても、その魅力の発信力に欠けていたことで素通り観光と揶揄され北部地域の価値を作りだせていませんでした。北部観光の問題点を今回テーマパークをきっかけとして北部地域の滞在が増え、宿泊や販売など地域経済の発展に繋げていけると思います。

沖縄県としても北部地域の振興に毎年の予算を計上して、自立的発展を図るため整備事業を行ってきています。参考までに現在までの予算が下記になります。

平成24年~25年度(各年度)

非公共 : 25億円、公共 : 25億円

平成26年~30年度(各年度)

非公共 : 25.7億円、公共 : 25.7億円

令和元年~3年度(各年度)

非公共 : 34.5億円、公共 : 26.2億円

令和4年度~(各年度)

非公共 : 44.5億円、公共 : 26.2億円

沖縄の観光や経済は空港のある那覇周辺などの南部地域が主となっています。官民一体となって北部地域の活性化に尽力していくことで、構造の転換が図られ、北部地域の価値の高まりに期待されます。

海外からの投資や進出

北部の盛り上がりはリゾート開発や公共投資等による一過性のものであるとの懸念もあるが、県経済の根底を支えている要因として県内の旺盛な消費需要いわゆる「内需」があります。

※参照 人口10万人あたりの飲食店数

2022年まで約50年続いて人口が増加していたこともあり、将来的にも人口減少は他の都道府県に比べて緩やかに推移する県として知られています。また、県内都心部への人口集中も顕著ではありませんので、極端に人口が減少する市町村も見られません。

そういった持続的な消費需要と先に上げた沖縄経済の地政学的優位性(20億人のアジアマーケット)から、有望な投資先として海外投資家にも注目されています。

2002年に初出店したスターバックスは人口あたりの店舗数では東京に次いで沖縄に出店が多く、2022年には豊見城市にAmazonの配送拠点が開業、2024年に県内初出店のコストコがオープンと大手外資企業の進出も続いています。

「コストコ沖縄南城倉庫店」の前には1000人が並び、午前8時を予定していた開店時間は4時半ごろに前倒しとなりました。

新店舗「沖縄南城倉庫店」は同県南城市にあり、店舗面積は1万4千平方メートル超。駐車場は800台分以上あるが、午前2時半には満車になったといいます。

周辺道路では店舗へ向かう車が列をつくり、駐車場前は渋滞でなかなか入れない状況。

正午ごろになると、周辺の片側1車線の道路は、さらに渋滞していき、まさに「コストコブーム」と言える盛況ぶりとなりました。

1日6000~7000人程度の集客を見込んでおり、周辺経済への波及も期待出来ます。

コストコの出店で600名ほどの雇用もあり人口流入を見込んでの周辺地域での建設も盛んになり、企業の投資目的も含め南城市の地価上昇に寄与しました。

県内での出店が続くことで地価にも影響が及ぶことは必至ですので、今後の動向に注目されます。

テーマパークや観光資源に対する投資も活発

日本の遊園地やテーマパークへの外資の投資が加速する可能性があります。インバウンド(訪日外客数)の増加に伴い市場規模が拡大しており、一段の成長を視野に入れた動きが本格化。米系ファンドが「スパリゾートハワイアンズ」を運営する常磐興産の買収を発表しました。

新型コロナウイルスの流行以前、沖縄県の観光客数は年間1000万人に達していました。この数字は世界有数のリゾート地であるハワイと同水準。さらに、沖縄まで飛行機で4時間圏内の距離には、アジア20億人の市場が眠っています。沖縄の観光業は今後さらなる成長が期待されています。

先に紹介したコストコの日本支社長であるケン・テリオ氏は、沖縄に2店舗目、3店舗目の展開も視野に入れていると述べています。2店舗、3店舗目の計画を検討できるのも、南部地域に限らず中北部地域を含めた県内全域に満遍なく広がる旺盛な消費の潜在的需要があり、その意味で北部地域の今回の地価上昇も一過性のものではなくリゾート開発に伴う人口増、その次にくる消費の増大という持続的な発展を見込んでのものと言えます。

「コストコ」や海外ファンドの買収といった海外からの投資にも、そういった期待値がこめられていると感じます。

アジアの玄関口という好立地、年間を通して温暖で過ごしやすい気候、美しい自然に恵まれたリゾート地。手つかずの魅力に、まだ開発の余地を多く残しており、そこに注目し、国内外から投資資金が流入することで今後も継続的発展が期待されます。

また沖縄県としてもその魅力を産業として構築していくことで、多くの需要とそこで働く雇用を生み出すことが出来ます。持続的で安定した経済が達成されると、沖縄の課題のひとつである経済自立や県民所得の向上も解決していくことが可能となります。

県民の所得も向上すると、地域の消費活性化も図れ、さらなる好循環を生み出すことが出来ます。そういったことから今後も地価上昇を続けていくことは十分に予測できます。

別記事 オーシャンビューの売土地370万円~ 東シナ海を一望する海抜約160mの高台の平坦地

記事投稿者

宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター

金城 工